コラムColumn

環境への対応

2019/12/02

師走に入り、寒さも厳しく感じる季節になりました。

一昨日の東京の最高気温は9℃台でしたが、11月中には20℃を超える日もあり、8月の体温超えの気温や9月から10月の大型台風や大雨など、最近、環境の変化が極端になっている気がします。

環境の変化へ対応するため、「ヒト」という種も他の生物と同様に命を守るための行動をします。個体として寒い時期は防寒対策をし、暑い時期は熱中症対策を行い、また集団としてライフラインの整備や防災対策を行います。

しかし、近年の環境の変化は余りにも急激で、「ヒト」という種はこの変化に対応できるのかという懸念も出てきます。

明日から地球温暖化対策を議論する国際会議である「COP25」が開催され、二酸化炭素など温暖化ガスの削減目標が議論されますが、二酸化炭素排出量「ゼロ」という削減目標は、人が生活するうえで現実的でない気もします。

それよりも、若い世代の将来の危機感へのデモ行進のニュースの方がより切迫感があります。

災害ごみの処理

2019/11/01

9月から10月にかけて、台風や大雨により甚大な被害を受けた地域が多く出ており、その多くが川の氾濫による水の被害です。千葉県などは度重なる災害で、その度に浸水した家財道具などを処理する映像がテレビのニュースで放映されます。

家庭などから排出されるごみは一般廃棄物として、地元自治体(市区町村)に処理責任があります。地元自治体は所管するエリアから排出される一般廃棄物を円滑に処理するため、人口や産業等を基に一般廃棄物の排出量を将来(10年間)にわたり算定し、器財や処理施設などを整備する計画を策定しています。

災害時に大量に排出される災害ごみも一般廃棄物として扱われ、地元自治体に処理責任が出てきますが、排出される災害ごみの量は、その自治体の通常の年間排出量を超えることもあり、又自治体のごみ処理施設も被害を受けていることもあるなど災害ごみの処理が進まず、災害ごみの山の映像が放映される状況が出てきます。

災害ごみを円滑に処理するため「災害廃棄物処理計画」の策定も法律で定められていますが、仮置き場の設定や処理しきれない分を他の自治体等の応援に頼る広域処理も必要となる「災害廃棄物処理計画」の策定は進んでいない状況のようです。

今回の水害の状況を考えると、川が縦横に流れている日本の国土では、いつ「まさか」や「想定外」の状況が発生してもおかしくないと思われ、改めて自分の住んでいる自治体のハザードマップを確認する必要があります。

さんま祭り

2019/10/01

宮城県女川町は2011年3月、東日本大震災による津波で甚大な被害を受けた町です。さんま祭りは復興の「証」の一つとして震災の翌年から復活し、炭火焼きやつみれ汁などさんま味を楽しむ多くの人々で賑わいます。

秋の味覚の代名詞である「さんま」ですが、近年、日本での漁獲量が減少し、今年スーパーで見かける新さんまは例年の2倍から3倍の価格となっています。この様に価格が高騰し、食卓に上る機会が少なくなっている魚類は「さんま」だけではなく、夏のスタミナ食である「うなぎ」や、酒のさかなとしてよく食べている「イカ」も同様で、将来は「マグロ」も気軽に手が届かなくなりそうです。

漁獲量減少の要因として、日本を含めた国々での乱獲や気候変動による海水温の上昇などが挙げられています。海水温の上昇は獲れる産地にも影響を与えており、「イカ」で有名な函館も「イカ」が獲れず、今までは水揚げが少なかった「ブリ」が多く獲れて、「ブリ」で町おこしをしているニュースが流れていました。

旅先選定の一つになる土地・土地の味覚やそれを感じる季節感は少しずつ薄れて来ていますが、食文化としてまた漁業資源として将来に残していきたいものです。

お盆休みと特別休暇

2019/08/09

来週から多くの会社がお盆休みに入ります。

日本国中の道路や鉄道、空港が人で溢れ、旅先のふるさとや海や山が活気づきます。

この期間は「お盆休み」や「夏季休暇」という「特別休暇」で休んでいる人も多いと思われます。就業規則の中で年次有給休暇(以下「年休」)とは別の有給休暇として位置付けられ、他にも年末年始休暇や社員の誕生日、会社が設立した日を特別休暇にしているところもあります。

2019年4月からの労働基準法の改正により、年10日以上年休が付与される人には5日間の年休を確実に取得させることが必要となり、この期間に年休を計画的に付与する制度(労使協定を締結することにより、計画的に年休取得日を割り振ることができる制度)を導入し、通常よりも長いお盆休みとしている会社も見受けられます。この計画的付与制度は職場の実態に合わせて、全従業員に対して同一の日に付与することや、班やグループ別に交替で付与することもできます。

一方で今まであった特別休暇を短くして、その分を年休の計画的付与に充てるなどの方法は、労使間での合意が成立していないと労働条件の不利益変更に当たる可能性もあります。

今年のお盆期間は大型台風の影響で、予定された旅行も計画通りに行かないかも知れませんが、それもまた旅行の一つとして、無理のない旅にしたいものです。

夏季休業のお知らせ

夏季休業のお知らせ

2019/08/09

盛夏の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて誠に勝手ながら、

8月13日(火)~8月17日(土)まで

夏季休業とさせていただきたくご案内いたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所

脱プラスチック

2019/06/28

プラスチックごみは毎年少なくとも900万トン近くが海に流出していると言われており、海洋生物や地球環境への深刻な影響が懸念されています。本日から大阪でG20サミットが開催されますが、この20ヵ国で流出量の5割近くを占めるとの報告もあり、廃プラ削減対策は主要な議題の一つとなります。

今まで日本では廃プラスチックの多くを海外への輸出で処理してきましたが、飲み残しあるペットボトルや食べ物の付着した容器類など「汚れた」廃プラスチックの輸出は、今後、有害廃棄物の国境を越えた移動を規制する「バーゼル条約」の対象となり、輸出には相手国の同意が義務付けられ、さらに海外での処理が困難となります。

国内でもペットボトルの素材を石油などから植物由来の素材や再生ペット樹脂等への代替、食品包装類をプラスチックから紙素材への代替、さらには容器包装の象徴であるレジ袋の有料化等その削減や循環させる仕組みつくりの動きも出てきていますが、プラスチック製品は軽くて丈夫で便利であるため日々の生活に深く入り込んでいます。

脱プラスチックには、製品のコスト増となる費用負担や不便さの享受など我々の意識改革が必要なのかも知れません。

大嘗祭とアオウミガメ

2019/06/03

令和の時代に入り1ケ月が経過しました。

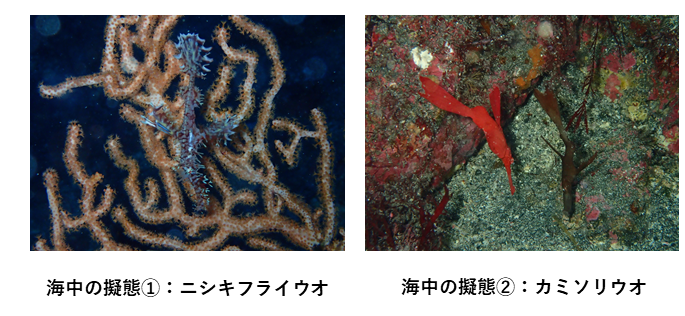

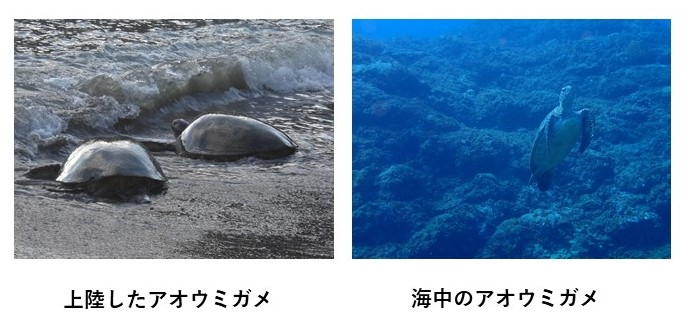

皇位継承に伴う重要な祭祀である「大嘗祭」が11月に予定されていますが、「大嘗祭」で使うコメの産地を占う儀式が29年ぶりに行われ、コメの産地は「栃木県」と「京都府」に決まりました。この儀式は加工されたアオウミガメの甲羅を火であぶり、ひびの割れ具合で東と西のコメの産地を一か所ずつ選びます。

儀式で使用されたアオウミガメの甲羅は小笠原で捕れたものとの報道がありました。小笠原では絶滅危惧種であるアオウミガメの卵を人工ふ化させ、子ガメを海に放流する事業を行っていますが、一定の捕獲頭数を決めて食用とする食文化もあります。この季節になると「初ガメ」としてお刺身や煮込みのメニューが食堂や居酒屋に出てきます。

日本には各地に食文化があり、この文化は人と自然との繋がりの中で長い時間をかけてつくり出されて来たものであり、その土地の歴史を表すものだと思います。

メイキング・ベジタブル

2019/04/22

10連休となるGWも今週に迫り、テレビなどではこの間の過ごし方などを親切に教えてくれます。

旅行や帰省など様々ですが、身近で自然と触れ合う機会が持て、自分で育てた野菜を食卓にのせる楽しみが待っている「野菜づくり」も身近なレジャーの一つです。

「野菜づくりはまず土から」といわれるように、土の良し悪しが作物の生育に影響します。

日本の「土」は一般に酸性土壌なので、土壌の中和を兼ねて石灰を施します。そして、三大栄養素である「チッソ」・「リン酸」・「カリウム」を含んだ肥料を投入し、新鮮な空気を土壌に入れるためにしっかり耕します。

「土づくり」の後は「種まき」です。野菜の種類によって気温等が適する時季に種まきをして、必要な頻度で水やりを行い、苗の成長を待ちます。

これは「人づくり」にも通じることで、新入社員が入社して1ケ月経ちますが、一人ひとりの将来を見据えて、しっかりと土台をつくることが大切です。

復興と震災遺構

2019/03/08

東日本大震災の発災から8年、被災した鉄道路線の再開や災害公営住宅の建設、そして新しい街並みなど被災地の復興状況がテレビに映し出されます。

こうした中、被災当時の建物等を震災遺構として後世に残す自治体もあります。その姿は「3.11」の津波の疫災を生々しく伝えます。津波の教訓を胸に刻む場所として残すべきという意見と、津波を思い出したくないので解体すべきという意見。どちらも住民の切実な思いです。

これからは新たな地域コミュニティの形成が重要になるのかも知れません。

自分の居場所

2019/02/13

2月は小笠原諸島では、数多くのザトウクジラの姿を見ることが出来るシーズンです。

10メートルを超える体長で、ジャンプする姿は迫力があります。北極海から数千キロの道程を泳いで子育てのために来ます。クジラやイルカなどの鯨類は哺乳類であり、進化の過程で自分の生きる場所(居場所)を求めて、陸上生活から再び海に戻った種です。水辺に生息していた小獣が、海への適応進化を遂げて大きくなったと言われています。大海原が鯨類にとって大きな体を維持できる快適な居場所となり得たのでしょう。

しかし、昨年、神奈川県の海岸にシロナガスクジラの赤ちゃんの死体が打ち上げられたニュースがありました。胃袋からは沢山のプラスチックごみが出てきたそうです。

鯨類の生活場所である海も、海水温の上昇や海洋プラスチックごみなどにより快適な居場所ではなくなってきているのかも知れません。